こんにちは。身体のコーディネーター新井みつこです。

この記事でわかるのは

- 体力UP、ダイエットどちらにも使えるやり方がある

- 総カロリー < PFCバランスを考える

- とはいえ個人差があるので思いつめない

これらに関することです。

①身体を変えたい人と、②夏バテしない/体力UPしたい人は参考になさってください。

突然ですが、こんな言葉をご存知ですか?

“You are what you eat”

「あなたはあなたの食べたものでできている」

これは栄養関連の学びでよく出くわす、とても有名な言葉です。

あなたはあなたの食べたものでできている。

はい、ホントおっしゃる通り。

私たち人間は、生きていくためにかならず何かを食べねばなりません。

たとえそれがどのようなものであれ、食べたもので体はつくられていきます。

生命維持はもちろん、ダイエット、体力up、あるいは体調を整えるためなど、人によって「食べる」目的は様々でしょう。

とはいえ基本はやはり「あなたはあなたの食べたものでできている」です。

今日の記事では、ダイエットしたいときや体力をupしたいときに、どんなバランスで何をどれだけ食べたら良いのか? その目安がわかるようになっています。

いつ、何を、どのようにして体にとりいれるのか?

どんな食べ方をしたらなりたい体に近づけるのか?

食に対する考え方を、シンプルに紐解いてゆきましょう。

食事のバランスはPFCでわかる

食事の摂り方=食事制限と思ってませんか?

何を隠そうこの私もそう思ってました。

でも冷静になって考えてみれば、そもそも基準ってなにかがわかってなかったんですよね。

だからまず、ここを整理していくことにします。

これがわかれば「ダイエットしたい」「体力up」どちらの目的にも応用できますよ。

よっ!待ってました!

ヒューヒュー!

人間が食べることで生命活動を維持するときに、①ハズしたらまずいものと、②問題ないものがあります。

②問題ないものとは何か? 答えは簡単、加工食品と添加物。

これは古今東西のあらゆる食事法に共通していえることでしょう。

では、①ハズしたらまずいものとはなんでしょう。

それは、栄養素とよばれるものです。

いわゆる三大栄養素とよばれるタンパク質、炭水化物、脂質。

それらを吸収・代謝してエネルギーに変換するために必要なビタミン、細胞の新陳代謝、生体の機能調整や維持に関わるミネラル。

このような栄養素は、お互いを助ける働きがあるため満べんなく摂取する必要があります。

まさにオールフォーワン、ワンフォーオール(なんでラグビー?)の精神。

それを踏まえたうえで基本となるのがPFCバランス(エネルギー産生栄養バランス)です。

(読み方:ぴーえふしーばらんす)

PFCバランスは、

P = プロテイン(タンパク質)

F = Fat(脂質)

C = Carbohydrates(炭水化物)

の頭文字をとったもので、エネルギーバランスの基準となるものです。

この考え方を知っておくといろいろな応用がきくばかりか、効率の良い食べ方につながる優れものなんですよ。

具体的な割合はのちほどお伝えするとして、まずは三大栄養素がどんな特徴をもち、どのように働いてくれてるのかをサラっとみていきましょう。

三大栄養素を制すものは体をも

ここからは三大栄養素のそれぞれにどんな働きがあり、不足するとどうなるのかについてポイントをお伝えしていきます。

人間が生命活動を維持するのに必要な栄養素なので、いの一番に大事にしたいものだといえます。

タンパク質(Protein)

人間の体は約60%をが水分、20%をタンパク質が占めています。

酵素として代謝に関わったり、骨、筋肉、髪の毛、歯、爪のほかにホルモンの材料にもなったりなど重要な役割を担っています。

不足すると風邪をひきやすくなる、貧血、髪の毛の艶や肌のハリがなくなる、二枚爪になったりの他、思考力・集中力が低下したりします。

脂質(Fat)

脂質は脳と体の最大のエネルギー源で、様々なホルモンや細胞膜、核膜を構成する成分となったり、皮下脂肪として脂肪を貯蔵して臓器を保護したり、体外の温度差から守る働きがあります。

また、ビタミンA・D・E・Kといった脂溶性ビタミンの吸収を促すなどの役割も担っています。

脂質には飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸があり、体内で合成できない不飽和脂肪酸は摂り方に注意が必要です。

不足するとエネルギー不足で体力を消耗したり、低体温になったりします。

また、皮膚炎になったり免疫が低下したりもするので、体にとって良い脂を適度に摂るのが大切だといえます。

炭水化物(Carbohydrates)

炭水化物は炭素と水素の化合物で、

エネルギー源になる糖質+体内の消化酵素では消化できない食物繊維=炭水化物

です。

体温の維持、脳や筋肉を動かす原動力になります。

不足するとエネルギー不足による消耗や集中力の低下がみられるほか、自律神経にも影響がでてきます。逆に過剰だと中性脂肪として体内に蓄積されてしまうので、摂取量には注意が必要。

三大栄養素の共通項

タンパク質、脂質、炭水化物それぞれに共通しているのはエネルギー源となるところです。

(ビタミンやミネラルはエネルギー源にはなりません)

それぞれ1gにつき生産するエネルギー(kcal:キロカロリー)は次のとおり。

タンパク質=4kcl

脂質=9kcal

炭水化物=4kcal

これは食べ方にも関わってくる部分なので、うっすらボンヤリ覚えててください。

さて、三大栄養素がどんなものかわかったところで、次は基礎代謝量についてみていきましょう。

息を吸うだけでカロリーは消費されている

基礎代謝量とは、心身ともに安静な状態の時に生命維持のために消費される必要最小限のエネルギー代謝量のことです。

厚生労働省e-ヘルスケアネットより抜粋。

ざっくりいうと、息を吸うだけで消費しているのが基礎代謝量。

これは安静時代謝ともいわれていて、1日の消費カロリーのうち約70%を占めます。

ダイエットするときに “代謝がいい、悪い”という言いかたをするのは、基礎代謝量(単に基礎代謝ともいう)のことを指してるわけですね。

基礎代謝量は通常10代がピークで、加齢とともに低下していきます。

年齢って!時間って!残酷、、、。

そうでもないぞ。

歳はどうにもならんが、体重は自分次第で変えられるからのう。

……。(キラーン)

さすが博士、その通りです(拍手)。

体重や体型はどうとでもなりますから。

筋肉と脂肪の比率は基礎代謝量に影響するので、筋肉の少ない人は当然基礎代謝量も低いことになります。

男性より筋肉量の少ない女性の方が脂肪がつきやすいのも頷けますね。

***************

脂肪は筋肉で消費されるから、筋肉量が少ないと太りやすくなる。

↓

じゃあ燃やす材料(筋肉)を増やそうよ!

***************

こんな考えから筋トレや持続的な運動(有酸素運動)が推奨されてます。

ダイエットに関していうならば、摂取量<消費量にすると太りませんし、体力upに関していうならば、基礎代謝量に対してどれぐらいの活動量があるか(動けているかどうか)が一つの見極めポイントになります。

というわけで、なにはともあれまずは自分の基礎代謝量を正しく把握することが大切になるのがおわかりになりましたか?

基礎代謝量を把握すると「これを食べたら太るどうしよう」とか「こんな生活してたら太るかもしれない」という妙な罪悪感と思い込みのループから抜け出せますし、現実的な目標が設定できます。

「何をどれぐらい行えばどれぐらいの変化が見込めるのか」がわからないとやりがいがないし、途中で迷子になったりしますので、それは避けたいところです。

基礎代謝量は性別、身長、体重、年齢でおおよその値が割り出せます。

ここではハリス・ベネディクト式の計算式をご紹介します。

- 男性の基礎代謝量計算式

13,397×体重kg+4,799×身長cm−5,677×年齢+88,362

- 女性の基礎代謝量計算式

9,247×体重kg+3,098×身長cm−4,33×年齢+447,593

計算式がちょっとややこしいと思われた方は、便利なサイトの力を借りましょう。

出でよ便利ツール!(下のボタンをポチすると計算サイトにジャンプします)

基礎代謝量がわかったところで、ついでに一日の消費カロリーも確認してみましょう。

一日当たりの消費カロリーは、基礎代謝量に日常の身体活動量をかけ算したものになります。

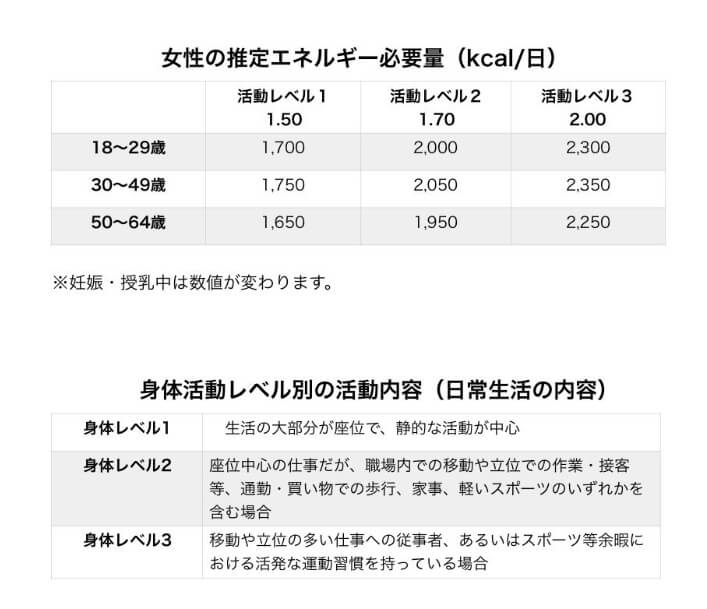

まず、下の表を見ながらご自身の年齢と活動レベル、必要量を弾きだしてみましょう。

では、実際に例をあげてみますね。

性別:女性

年齢:40歳

身長:160cm

体重:60kg

身体レベル:1(1.50)

①基礎代謝量:1,325cal

②エネルギー必要量:1.50

① × ②=1,325(kcal) × 1.50 =1,987.5kcl

この女性の場合、1日に1,987.5kclのエネルギーが必要な計算になります。

毎日1,987.5kclを消費できたら維持。

できなかったら体に貯金される仕組みです。

つまり、ダイエットしたいなら1日の摂取カロリーに対して、消費カロリーがマイナスになるようにすればオッケー。

体力をupしたいなら(ケースにもよるけどおおよそ)、1日の摂取カロリーに対して消費カロリーがマイナスにならないようにすればオッケーなんです。

が!

ここが超〜超〜重要ポイント。

数字だけで考えると深い穴に落ちるんで

ここは要チェックです!

現状を把握するためのカロリー計算はとても大切。

けれどもっと大切なのはその中身です。

どんなものでカロリーが構成されているかがわかれば、「太りそうで怖い」とビビりながら食べることがなくなります。素晴らしいですね。

では、次は「何をどれだけ食べて」、「どう消費 するのか?」をPFCバランスを使ってみていきましょう。

0kcal食品を食べてもちっとも痩せない理由や、「たくさん食べても体力がつかないのはなぜ?」「食べてないのに痩せないのはどうして?」 がわかりますよ~。

目で見るPFCバランス

さて、PFCバランスってなんのことか覚えてらっしゃいますか?

P = プロテイン(タンパク質)

F = Fat(脂質)

C = Carbohydrates(炭水化物)

の頭文字をとったもので、エネルギーバランスの基準となるものでしたね。

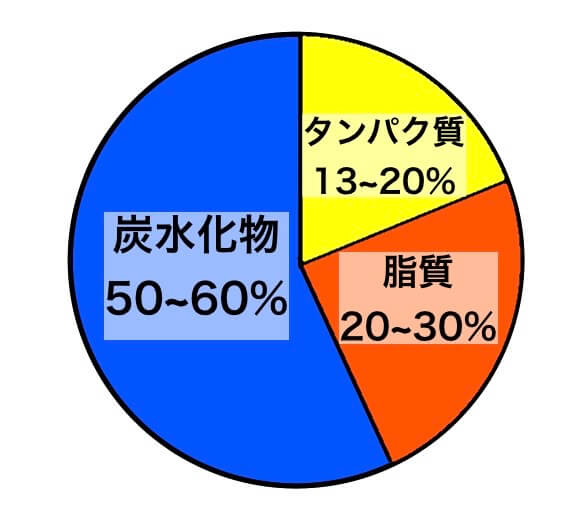

厚生労働省の2020年版「日本人の食事摂取基準」によるPFC推奨バランスは、タンパク質が13~20%、脂質が20~30%、炭水化物が50~65%という内訳になっています。

この範囲内で食事を摂っていればバランスが良いわけです。わかりやすいですね〜。

では実際の食事はどんなバランスなのかをみていきましょう。

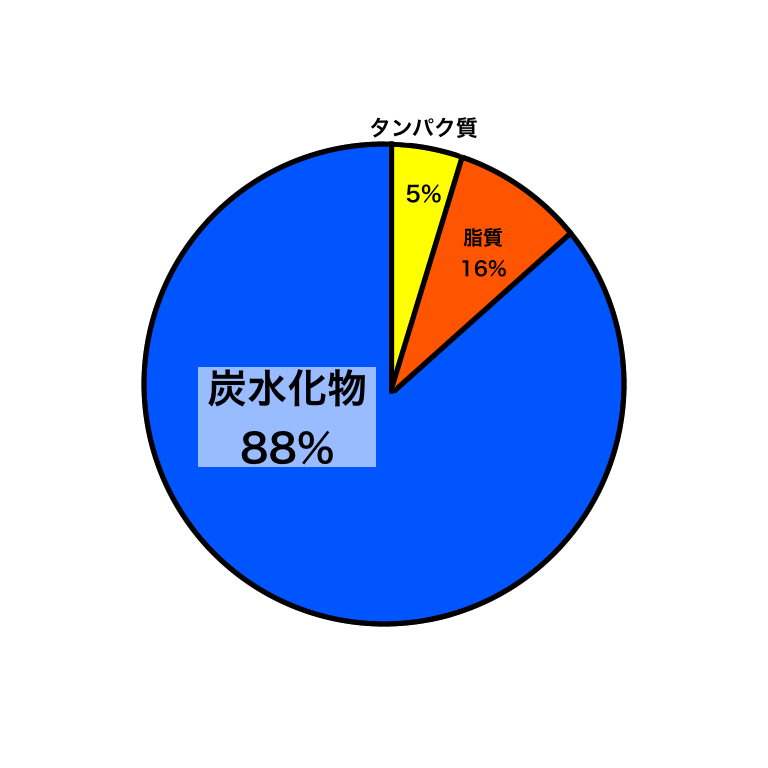

みんな大好き♡白ごはん一膳(160g)の場合、総エネルギー269kcalの中に、タンパク質が4g、脂質が0.48g、炭水化物が59.36g含まれてます。

なんのこっちゃわからんので、これをPFCバランスで見るとこうなります。

炭水化物が幅をきかせてますね。

白米はまさしく炭水化物の固まりでした。

たとえば “お茶漬けとお新香” みたいなお食事だと、たんぱく質と脂質が圧倒的に足りない。

なので主菜や副菜で補ってあげるか、昼食か夕食でバランスがとれるように工夫する必要があるわけです。

1日の摂取カロリーに対して数字だけで考えるヤバいのは、含まれる栄養素の内容をまるっと無視しているからだといえます。

0kcal食品を摂ってても痩せない理由がこれでわかりましたね。

くれぐれもカロリー計算に終始しないように、惑わされないようにしたいものです。

何をどのように食べるか問題

何をどのように食べるかは、ひとえにあなた自身がどのような体になりたいかで決まります。

ダイエットしたいなら、まずは基礎代謝量や1日の消費カロリーを計算して、日常生活における活動量と、お食事のPFCバランスを見直すといいでしょう。

リバウンドを繰り返していたり、慢性の凝りがあって体が動かしづらい場合は、冷静な判断と体への直接的なアプローチが必要になります。

体力をつけたいなら、上記のことに加え、何があなたを消耗させているのかを心身両面からみていく必要があります。

気力と体力は抱き合わせ。

どちらかが極端に不足している場合、何かで無理やり補ってしまってるケースは少なくありません。

ある日ポキっと折れる前に、いったん羽を休めることが必要なときもあります。

急いでるけど、自分をせかさない。

人って、自分に優しくなれないときほど自分を急かしてしまう生きものです。

「どうしようもなくなる1cm手前で人の手を借りる」

これは私が常日頃こころがけていることですが、正直なところ健やかさを保つためには3cm手前ぐらいがおすすめです(笑

まとめ:一生使える食事術

- 年齢は操作できないけれど、体型は変えられる

- 食事はカロリー < 栄養素

- PCFバランスは身体づくりの指標になる

- 急いでるときは人の手を借りよう

現代社会は飽食の時代です。「◯◯したいなら肉を食べなさい」「人は野菜だけで生きられる」など、極端なタイトルの本や考え方があふれかえり、健康迷子になってらっしゃる方をよく見かけます。

なにが正しいかを追いかけるとキリがありません。

まずは「自分がどうありたいか」から考え、そこに心地よさがあるか、安心できるかを身体に聞いてみることが健やかさへの近道かもしれません。

▶︎身体の声を聴く、不調を改善したいときにオススメな記事

ポラリティセラピーとは

公式LINE@のご登録お願いします。

最新情報や新しいメニューのモニター募集などは公式LINE@で行ってます。

今だけの限定特典をお受け取りくださいね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント